Chapeaux anti-UV : le guide complet des normes de protection solaire (UPF, EN 13

Les chiffres sont là, implacables. Chaque année en France, plus de 80 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués. Et ce n'est pas un hasard si l'Organisation mondiale de la santé tire régulièrement la sonnette d'alarme sur l'exposition aux rayonnements ultraviolets. Face à cette réalité, le chapeau n'est plus seulement un accessoire de mode ou de confort. Il devient un véritable bouclier protecteur, votre première ligne de défense contre des rayons invisibles mais redoutables. Encore faut-il savoir distinguer un vrai chapeau de protection d'un simple couvre-chef décoratif. Car tous les chapeaux ne se valent pas, loin de là. Entre les promesses marketing aguicheuses et la réalité de la protection offerte, l'écart peut être... vertigineux. Heureusement, des normes existent pour vous guider dans cette jungle textile.

Qu'est-ce que la protection UV dans les textiles ?

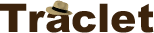

Commençons par le commencement : ces fameux rayons UV qui nous préoccupent tant. Le soleil émet trois types de rayonnements ultraviolets, chacun avec ses particularités. Les UVC, les plus dangereux, sont heureusement filtrés par la couche d'ozone. Ouf

Restent les UVA et les UVB, qui eux arrivent jusqu'à nous. Les UVB, responsables des coups de soleil, ne représentent que 5% du rayonnement UV qui atteint la Terre. Mais attention : ils pénètrent dans l'épiderme et peuvent provoquer des brûlures immédiates.

Les UVA, plus sournois, constituent 95% des UV. Ils traversent les nuages, les vitres, et s'infiltrent profondément dans la peau. Résultat ? Vieillissement prématuré, rides, taches... et dans les cas les plus graves, mélanomes. Face à cette menace, tous les textiles ne réagissent pas de la même manière. Un tissu en coton classique ? Il laisse passer environ 20% des UV. Pas terrible. Un jean en denim serré ? Là, on monte à 99% de protection. Mieux !

Mais attention aux idées reçues. Un tissu blanc réfléchit certes la lumière visible, mais il peut laisser passer davantage d'UV qu'un tissu sombre. Paradoxal, non ? C'est là qu'intervient la différence cruciale entre protection naturelle du tissu et traitements chimiques spécialisés.

L'indice UPF : la mesure de référence

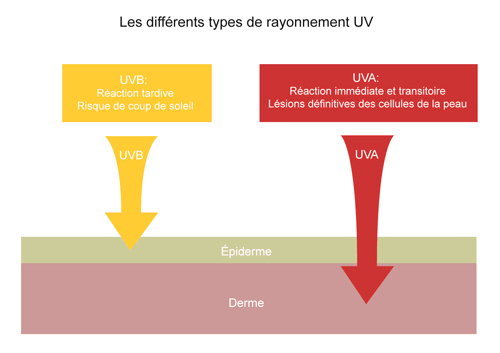

Vous connaissez le SPF de vos crèmes solaires ? L'UPF, c'est son cousin textile. L'Ultraviolet Protection Factor mesure la capacité d'un tissu à bloquer les rayonnements UV. Simple en théorie, plus complexe en pratique.

Concrètement, un UPF 50 signifie que seul 1/50ème des rayons UV traverse le tissu. Autrement dit, 98% des rayons sont bloqués. Pas mal, non ?

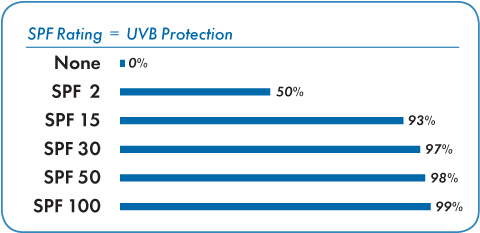

La classification se décompose ainsi :

- UPF 15-24 : protection correcte (93,3 à 95,8% de rayons bloqués)

- UPF 25-39 : très bonne protection (96 à 97,4%)

- UPF 40-50+ : excellente protection (97,5 à 98%+)

Mais voilà où ça devient intéressant : contrairement au SPF qui se contente de mesurer les UVB, l'UPF prend en compte l'ensemble du spectre UV. Plus précis, plus fiable. Le calcul de l'UPF tient compte de plusieurs paramètres. La longueur d'onde, l'intensité du rayonnement, la sensibilité de la peau... Un vrai casse-tête scientifique qui nécessite des équipements de mesure sophistiqués.

D'ailleurs, petite anecdote : saviez-vous qu'un tissu mouillé perd une grande partie de sa protection UV ? Les fibres se détendent, les mailles s'élargissent, et hop ! Les rayons s'engouffrent dans la brèche.

Les normes européennes EN 13758

Entrons dans le vif du sujet avec les normes européennes. La EN 13758, c'est un peu la bible de la protection UV textile en Europe. Elle se divise en deux parties complémentaires, chacune avec son rôle bien défini.

La EN 13758-1 définit les méthodes de test. Comment mesurer l'UPF ? Quels équipements utiliser ? Dans quelles conditions ? Cette partie technique, plutôt destinée aux laboratoires, établit le protocole de mesure standard.

La EN 13758-2, elle, s'intéresse au marquage et à l'étiquetage. C'est cette norme qui impose un UPF minimum de 40 pour qu'un vêtement puisse prétendre à une protection UV. En dessous, pas le droit de revendiquer une quelconque protection solaire.

En France, l'AFNOR (Association française de normalisation) veille au grain. Elle s'assure que les normes européennes sont correctement transposées et appliquées sur notre territoire. Un gage de sérieux qui compte.

Ces normes européennes ne sont pas sorties de nulle part. Elles s'appuient sur des années de recherche, notamment les travaux pionniers de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, pays particulièrement sensibilisés à la problématique UV.

Mais attention : obtenir la certification EN 13758 n'est pas une mince affaire. Les tests sont rigoureux, coûteux, et doivent être renouvelés régulièrement. Un investissement que tous les fabricants ne sont pas prêts à consentir.

La certification internationale UPF (Ultraviolet Protection Factor)

Les standards internationaux complémentaires

L'Europe n'a pas le monopole des bonnes idées en matière de protection UV. D'autres standards internationaux méritent qu'on s'y attarde, chacun apportant sa pierre à l'édifice.

La méthode AATCC 183, développée aux États-Unis, se distingue par son approche pragmatique. Elle teste les tissus dans différentes conditions : sec, mouillé, étiré. Parce que dans la vraie vie, un chapeau n'est pas toujours dans des conditions de laboratoire.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec leur norme AS/NZS 4399, font figure de pionniers. Logique quand on sait que ces pays détiennent le triste record mondial des cancers de la peau. Leur approche ? Particulièrement stricte et détaillée.

Mention spéciale pour l'UV Standard 801, développé en Allemagne. Cette norme va plus loin que les autres en testant les textiles dans des conditions d'usage réelles. Étirement, humidité, lavages répétés... tout y passe. Résultat : une évaluation plus proche de la réalité d'utilisation.

Ces différentes approches ne se concurrencent pas, elles se complètent. Un fabricant sérieux peut d'ailleurs cumuler plusieurs certifications pour rassurer ses clients. Redondant ? Peut-être. Rassurant ? Certainement.

Certification et marquage réglementaire

Parlons maintenant du nerf de la guerre : comment reconnaître un vrai chapeau anti-UV certifié ? Car entre les promesses marketing et la réalité, le fossé peut être immense.

Premier réflexe : chercher l'étiquette de certification. Un chapeau véritablement protecteur doit afficher son indice UPF de manière claire et visible. Pas de mention floue du type "protection solaire" sans précision chiffrée.

Les organismes de certification accrédités sont nombreux : ARPANSA en Australie, Hohenstein Institute en Allemagne, IFTH en France... Chacun a ses spécificités, mais tous garantissent la fiabilité des tests effectués.

Méfiez-vous des mentions trompeuses. "Bloque 95% des UV" peut sembler impressionnant, mais cela correspond à un UPF de seulement 20. Loin des 98% d'un UPF 50+ ! Le diable se cache dans les détails.

Autre piège classique : les traitements "anti-UV" temporaires. Certains fabricants appliquent des traitements chimiques qui s'estompent au fil des lavages. Sans information claire sur la durabilité, difficile de savoir ce qu'il en reste après quelques passages en machine.

L'étiquetage doit également préciser les conditions de test. Un UPF mesuré sur tissu sec n'a rien à voir avec la protection offerte une fois le chapeau mouillé par la transpiration ou la pluie.

Facteurs influençant la protection UV d'un chapeau

La protection UV d'un chapeau ne dépend pas du hasard. Plusieurs facteurs entrent en jeu, et leur compréhension peut vous aider à faire le bon choix.

Le type de tissu, d'abord. Les fibres synthétiques comme le polyester offrent généralement une meilleure protection que les fibres naturelles. Pourquoi ? Leur structure moléculaire absorbe davantage les UV. Mais attention : cela ne signifie pas qu'un coton ne peut pas être protecteur s'il est tissé serré.

La densité de tissage joue un rôle crucial. Plus les fils sont serrés, moins les rayons UV trouvent de passage. Un test simple ? Regardez votre chapeau face à une source lumineuse. Si vous voyez de la lumière passer à travers, les UV passeront aussi.

La couleur, parlons-en ! Contrairement aux idées reçues, les couleurs sombres offrent une meilleure protection que les couleurs claires. Un tissu noir absorbe davantage les UV qu'un tissu blanc. Mais avec un bon traitement anti-UV, même un chapeau blanc peut être très protecteur.

La forme du chapeau compte énormément. Un large bord protège le visage, les oreilles et le cou. La nuque, souvent oubliée, est pourtant une zone particulièrement sensible. Idéalement, optez pour un bord de 7 à 10 cm tout autour.

L'état du textile influence aussi la protection. Un chapeau neuf protège mieux qu'un chapeau usagé. Les fibres se détendent avec le temps, les traitements s'estompent... Même le meilleur chapeau n'est pas éternel.

Comment choisir son chapeau anti-UV selon les normes

Choisir son chapeau anti-UV, c'est un peu comme choisir ses chaussures de randonnée. Tout dépend de l'usage prévu et des conditions d'exposition.

Pour une journée à la plage, privilégiez un UPF 50+ avec un large bord. L'exposition y est intense, les risques élevés. Pas question de lésiner sur la protection. Bonus : optez pour un modèle avec protection de la nuque, cette zone souvent négligée.

En randonnée, les critères diffèrent légèrement. Certes, la protection reste primordiale, mais le confort et la respirabilité comptent aussi. Un chapeau trop lourd ou mal ventilé peut gâcher votre sortie. Recherchez des modèles avec des œillets d'aération.

Pour le jardinage ou les activités quotidiennes, un UPF 25-40 peut suffire si l'exposition reste modérée. L'important, c'est la régularité de la protection plutôt que son intensité maximale.

Décrypter les étiquettes demande un peu de méthode. Vérifiez l'indice UPF, l'organisme de certification, les conditions de test. Une étiquette complète et transparente est souvent le signe d'un fabricant sérieux.

N'oubliez pas votre morphologie. Un chapeau trop petit ne protégera que partiellement, trop grand il risque de s'envoler au premier coup de vent. Mesurez votre tour de tête et choisissez la taille adaptée.

Entretien et durabilité de la protection

Acheter un bon chapeau anti-UV, c'est bien. Le garder efficace dans le temps, c'est mieux. Car oui, la protection UV n'est pas éternelle et nécessite quelques précautions d'entretien.

Premier ennemi de la protection UV : les lavages trop agressifs. L'eau chaude, les détergents puissants et l'essorage violent peuvent altérer les traitements anti-UV. Privilégiez un lavage à froid, à la main si possible, avec un détergent doux.

Le séchage mérite aussi votre attention. Évitez le sèche-linge et l'exposition directe au soleil paradoxalement. Préférez un séchage à l'ombre, à plat pour éviter les déformations.

Certains traitements anti-UV s'estompent naturellement avec le temps. Après 40 à 50 lavages, il est recommandé de faire retester la protection ou de remplacer le chapeau. Les fabricants sérieux précisent généralement cette information.

Stockage rime avec précaution. Un chapeau froissé ou mal rangé peut perdre de son efficacité. Utilisez un porte-chapeau ou rangez-le dans sa boîte d'origine pour préserver sa forme et ses propriétés.

Quand remplacer son chapeau ? Plusieurs signes ne trompent pas : décoloration importante, tissu qui s'amincit, déformations permanentes... Dès que l'intégrité du textile est compromise, la protection l'est aussi.

Les innovations et tendances futures

L'industrie textile ne dort pas sur ses lauriers. Les innovations en matière de protection UV se multiplient, ouvrant de nouvelles perspectives prometteuses.

Les nanoparticules d'oxyde de zinc ou de titane, intégrées directement dans les fibres, offrent une protection permanente. Fini les traitements qui partent au lavage ! Cette technologie, encore coûteuse, devrait se démocratiser dans les années à venir.

Les textiles intelligents font aussi leur apparition. Imaginez un chapeau qui change de couleur selon l'intensité UV ou qui vous alerte quand il est temps de chercher l'ombre. Science-fiction ? Plus pour longtemps.

Côté matériaux, les fibres recyclées gagnent du terrain. Protéger sa peau tout en préservant la planète, voilà une équation qui séduit de plus en plus de consommateurs conscients.

L'évolution des normes suit ces innovations. Les organismes de certification adaptent leurs méthodes de test aux nouveaux matériaux et technologies. Un travail de longue haleine, mais indispensable pour maintenir la confiance des consommateurs.

L'avenir de la protection solaire textile s'annonce prometteur. Entre efficacité renforcée, durabilité améliorée et respect de l'environnement, les prochaines générations de chapeaux anti-UV ont de beaux jours devant elles.

Conseils pratiques pour une protection optimale

Un bon chapeau anti-UV, c'est essentiel, mais ce n'est qu'un élément d'une stratégie de protection globale. Quelques conseils pratiques pour optimiser votre défense contre les UV.

La règle des "trois couches" reste d'actualité : chapeau, crème solaire et vêtements couvrants se complètent parfaitement. Aucun élément seul ne peut garantir une protection totale.

Pensez aux zones souvent oubliées : le dessous du menton (réflexion sur le sable ou l'eau), les oreilles, la nuque... Un bon chapeau doit protéger ces zones vulnérables.

L'horaire compte aussi. Entre 11h et 16h, l'intensité UV atteint son maximum. C'est le moment où votre chapeau devient véritablement indispensable, même par temps nuageux.

N'oubliez pas que l'altitude amplifie l'exposition. En montagne, l'intensité UV augmente de 10% tous les 1000 mètres. Votre chapeau de plage peut s'avérer insuffisant pour une randonnée en haute montagne.

La réflexion mérite attention. Sable, neige, eau... ces surfaces renvoient les UV vers vous. Un chapeau avec sous-bord sombre peut aider à réduire cet effet de réflexion.

Au final, choisir un chapeau anti-UV selon les normes n'est pas si compliqué. Il suffit de connaître les bons critères, de savoir lire les étiquettes et d'adapter son choix à ses besoins réels. Votre peau vous remerciera, aujourd'hui comme dans vingt ans.

Car c'est bien là l'enjeu : préserver sa santé à long terme grâce à des gestes simples et des choix éclairés. Un chapeau certifié, c'est un investissement dans votre bien-être futur. Et franchement, ça vaut largement le coup.